ジンチョウゲが咲きました 2021/3/1

蕾がついた状態で納品された苗でしたが、植えてから一週間で開花してきました。

背をかがめて鼻を近づけてみると、ほんの少しだけ臭いました。

気品のある香りで有名ですが、この十字状の花にも興味がわいてきます。

十字架をどんどん咲かせて柳城を憐れんでおくれ~~~。

そんな気分ですよね、今は(笑)

常緑の低木で、樹高はせいぜい1.5mだそうです。

しかもコンパクトに丸くまとまるということなので、来年以降、数を増やそうかと思っています。(K)

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)

ブログページ

蕾がついた状態で納品された苗でしたが、植えてから一週間で開花してきました。

背をかがめて鼻を近づけてみると、ほんの少しだけ臭いました。

気品のある香りで有名ですが、この十字状の花にも興味がわいてきます。

十字架をどんどん咲かせて柳城を憐れんでおくれ~~~。

そんな気分ですよね、今は(笑)

常緑の低木で、樹高はせいぜい1.5mだそうです。

しかもコンパクトに丸くまとまるということなので、来年以降、数を増やそうかと思っています。(K)

3月に入りました。

何か、一日ごとに確実な実績を少しでもいいから残していかないと、アッという間に1年が過ぎて行ってしまう…、そんな焦りを感じさせる月初めです。(私だけかも(^-^;))

ということで、せめて写真でも残しておこうと、仕事合間に外へブラリ(笑)

すると、ちょうどサクランボが満開でした!(^^)!

木は小さいですが、春を感じさせるには十分な存在感です。

ひもで引っ張ってあるのは、樹形を矯正するため。

コンパクトに形を整えたいので、木が小さいうちに行います。

木の内側まで光が届くように樹形を整えるのが、収穫量を上げるコツです。

「ああ~~~キレイ」と喜んでばかりはいられません。

木は最初にしっかり躾けておかないと後が大変です。

人もか⁉(笑) (K)

花がかわいくて一杯に咲く、花期が長い、多年草、強健…。

いいことずくめのコバノランタナですが、唯一の欠点は、冬場に落葉することかな。

ほふく性が強くて、地面を覆い尽くす感じで広がるそうですよ。

だから、メッシュフェンスに絡ませると美しい目隠しになるかも。

ということで、本学のフェンス越しに何本か苗を植えてみました。

うまく行くと、将来、ウチの敷地はランタナで囲まれることになります!(^^)!

他に、日当たりがやや悪い花壇にもテストします。

花の付き具合を確かめるためです。

花壇の管理が負担にならないよう、毎年咲いてくれる花(多年草)をできる限りチョイスする方針を続けていますが、このコバノランタナが良い働きをしてくれることを願いたいです。(K)

クチナシ

夏の梔子(クチナシ)と冬の蝋梅(ロウバイ)を植えました。

これで、春の沈丁花(ジンチョウゲ)と秋の金木犀(キンモクセイ)と合わせて、四大香木が柳城にそろいました。

ロウバイ

四季の変化を順に香りで感じられるなんて、実に贅沢だと思いませんか?

今は人通りがほとんどない場所ですが、ここが本学の「穴場」になるように、気持ちを込めて管理したいです。

見えないところでも勝負ができる。

そんな学校にしたいものです。(K)

今の時期、ホームセンターは春の花でいっぱい‼

そのあまりの美しさに、苗を買わないといけないような衝動に捕らわれてしまいます。

さらに…、こんなにたくさん並んでいるのに、他のお客さんに良い苗を取られそう(笑)なんていう気持ちも出て来て、急ぎ足で一通り見て回る始末。

性格、丸出しでした(^-^;

それでも、四季咲きマーガレットがお手頃価格で見つかったので大満足(^o^)/

中庭に1年前に植えた2株が今年の寒い冬を耐えてくれたので、「これはいける!」と判断。

マーガレットは耐暑性と耐寒性に共に弱いため大変デリケートですが、ウチは露地植えですから、自然に任せるしか手がありません。

神様、新しく仲間に加わった4株にもお恵みを。(K)

人気の庭木のようで、ホームセンターにも売られています。

松の木の様な重い感じよりも、最近は、こんな爽やかな樹木が好まれるみたいです。

この木がどのような過程でここに植えられているのか、私は伝え聞いていません。

幹が左側へ45度くらい傾いたまま元気よく育っていますが、たぶん、台風の影響を受けたのでしょう。

剪定をしっかりとやっていないので、樹形がちょっと暴れ気味ですが、今の勢いのままだと、5月ごろには、香りの良い白い花を思いっきり咲かせてくれるはずです。

傾いた木は見る人に不安な気持ちを与えますが、今の東花壇には無くてはならない樹木です。

あのピサの斜塔のように(笑)(K)

木陰に自生(?)していたのを掘り起こして中庭に移植したのが、クリスマスローズとの付き合いの始まりでした。

その時のものはいつの間にか消えてなくなりました。

夏の日差しに弱いため、中庭の花壇ではかわいそうだったようです。

写真の様な、ちょっと日当たりが悪いような場所が最適で、多年草だから、居場所が見つかれば毎年花を咲かせます。

でも、花は下を向いて咲きます。

どうもこの子は目立つのが好きではないようですね。

目立ったもん勝ちの風潮が雑に思えてきます。(K)

キレイな花がつきました!(^^)!

サクラの仲間ですからね、サクラの花とおんなじ。

1年前に植えた時は既に花がついていたので、開花の記録は残っていません。

この後、葉ザクラを経て、サクランボが生ってくれる(^^♪

たぶん、4月下旬ごろでしょうね。

昨年は鳥にほとんど食べられたので、今年は防鳥グッズをとっくに用意しています。

ところで、私の自宅の近くにある公園では、普通のサクラの木が年によって実をつけることがあります。小ぶりで甘味は少ないですが十分に味わえます。

以前、私がその桜の木の下でサルのようにパクパク食べていると、近くで遊んでいた園児ちゃんが羨ましそうに私を見つめていました(笑)

子どもたちにはぜひ体験させたい自然遊びですね(^o^)/ (K)

昨年の1/27に較べると一か月近く遅いです。

昨年の満開は4/7頃でしたから、じゃあ、今年は5月にならないと満開にならないのかというと、そういうわけではないでしょうね。

というのも、名古屋では今年のサクラの開花予想日が昨年より6日も早い、3/16になっているからです。ちなみに、これが事実となると、1990年の記録3/17を更新することになります。

サクラの開花日については、最高気温や平均気温の積算が予想に使われるそうですが、他の植物についても同じことが言えるのでしょう。

ということで、今年のチューリップの花が出そろうのは4/2の入学式頃ではないでしょうか(^^♪

ウチの正面玄関にはサクラの木がありませんので。

チューリップへの期待が高まります。(K)

四季咲きキンモクセイ

ジューンベリー

今日は日曜日ですが、工事関係者が出入りされるということで、私は立ち合いのために出勤をしました。

こういう時は邪魔(笑)が入らないので仕事に集中できます(^^♪

それに、今日は快晴で最高気温は19度くらいまで上がるということだから、樹木苗を一気に全部植えることにしました。

ブラックベリー

ラズベリー

苗の入ったポットの3倍径の穴を掘ったら、バーク堆肥を穴の半分まで入れて、そこに化成肥料を少々。そして苗を立てて土をかぶせる。水をたっぷりやった後は、芝を刈った時に出た残渣を地面に被せて乾燥防止。風で揺れそうな木には支柱を立てて固定。

キンモクセイ

ジンチョウゲ

うまく根付いて、柳城を豊かな香りと甘い果実で満たしてくださいね。(K)

ワクワクします!(^^)!

今年も香りと果実にこだわって選定しました。

保育の世界に進む多くの柳城生に役立つと期待しながらです(^^♪

これらを東花壇を中心に植えますが、どうでしょう、うまく行くでしょうか。

1年前の植樹では、今のところ、残念ながらブルーベリーを2本枯らしはしましたが、なかなかの好成績と言えます。

日当たりの良さに助けられているということなのでしょうね。

太陽に感謝です。

今回の出玉は日本の四大香木(コウボク)です。

春の沈丁花(ジンチョウゲ)

夏の梔子(クチナシ)

秋の金木犀(キンモクセイ)

冬の蝋梅(ロウバイ)

なお、写真にはないクチナシとロウバイの納品は後日となります。(K)

2019年、中庭の春を飾ったリナリアが南門の花壇に戻ってきました。

残っていたワイルドフラワーの種をダメ元で年末にばら蒔いたのですが、それが見事に開花!(^^)!

2年前のような広がりはありませんが、こうやって、毎年、播種を繰り返していく方法も有りかなと、また新しい経験ができました。

南側にあるだけあって日当たりは抜群。

何を植えてもうまく行きそうな感じです。

校内美化への意欲がかき立てられます。(K)

空気はヒンヤリしてても、日差しには春の暖かみが感じられます。

寒さで縮こまっていたカラダも緩んできて、「さあ、やるぞ!」って感じになってきました。何をやるかって? 先ずは草取りです(笑)

さて、写真は柳城の敷地の東側で、北向きに撮影したもの。

ここは以前、樹木主体の庭だったのですが、2018年にキュービクル(=高圧受電設備:白く見える建物がそれ)を設置する際にほとんど伐採してしまいました。

かなり大胆な決断でしたが、そのせいで裸地が出現、そしてあっという間に雑草が生え出してきて、この先どうしようと焦ったものです。

それで、ワイルドフラワーやクローバーの種をせっせと蒔いて、この一帯が雑草化するのを防いできたわけです。

でも、それが2年経ってみて、やはり日当たりの良さを活かして大型の植物を植えた方が見栄えがすると感じるようになりました(日当たりが良いと言っても、午後は左手に見える校舎の影に入るのですが)。

それでさっそく、今年度の予算を使って樹木の苗を購入することにしました。

一年前に学生さんと始めた植樹が、さらに一歩前進します。

乞うご期待(^o^)/ (K)

今朝の花壇の様子はいかにも寒そう。

総務課のSさんに撮影をお願いしました。

今日の名古屋の最高気温は5℃。

北西の風が強くて凍える一日でした。

低気圧が日本列島を通過した後に寒気が流れ込むという、典型的な冬のパターン。

この時、日本海側は雪になる確率が高いですが、太平洋側は乾燥した晴天になり易いというのもお約束通り。

ただ、同じ太平洋側でも中部圏には北西から来る寒気の流れを遮る高い山が少ないため、風向きによっては雪雲を伴った寒気が平地まで達することがあります。

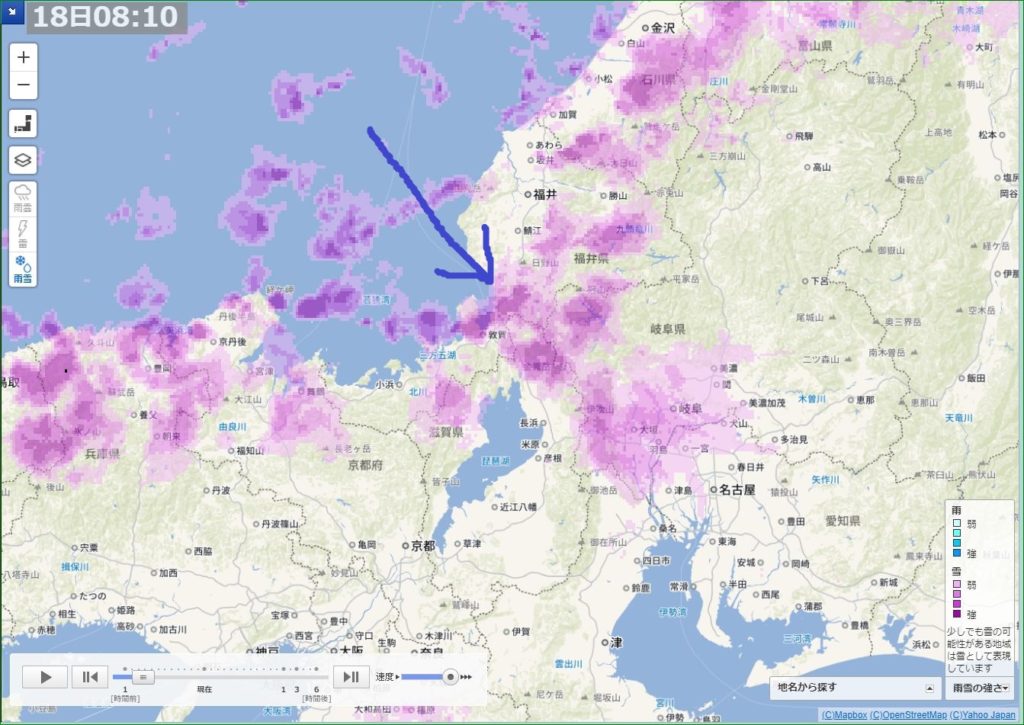

次の雨雲レーダーでその様子がよく分かります。

Yahoo Japan (→は寒気の流れの向き)

「名古屋の冬は、北にある東京よりも寒い」という理由がここにあります。

で、それがどうした(?)って感じですが、要するに、「寒い寒い」と言っていては、名古屋では生産性が上がらないということ(笑)

寒さに耐えうるカラダを作りましょう。

だから私は、寒い外でも花壇の手入れに励んでいるのです(笑) (K)

花壇にウサギとハトを加えてみました。

ハトの方は特にリアルです。

自分で置いたにもかかわらず、数時間後に花壇の脇を通り過ぎた時に「あれ? ハトがいる」と一瞬疑ったくらいでした。ほんとの話(笑)

皆さんに花壇への関心を今以上に持ってもらえるよう、こんな感じで、あの手この手のチャレンジを続けています。

この関心が母校愛や愛社精神を育む小さなきっかけになればとの願いからです。

今どき、そんなの古臭いかもしれませんが、ウチは私学ですからね。

コダワリを捨てたら存在価値を失いそうで心配です。(K)

もうすぐ3年目を迎えるクローバー畑がここです。

雑草との闘いで1,2年目はクローバーが敗北。

それでもめげずに種を蒔き続けました。

「やっとここまで成長してくれた。」

ほんと、嬉しいですね、感謝ですね(^o^)/

で、あらためて良く観察してみると~。

分かりますか? クローバーの葉が小さく密集している部分。

ここは人が頻繁に歩いた所です。

年明け早々に空調の室外機の修理をした際、ここを業者さんが往来したのです。

まあ、一日だけのことだったから、クローバーが根まで枯れるということは無かったのですが、見てくれには変化が生じました。

たぶん、踏まれた時のクローバは枯れたのですが、根っこは残っていて、それが再び茎を伸ばして小さな葉をつけたということでしょう。

麦は踏まれると健全に、そして強く育ちますが、それと似たことがクローバーにも起こるのでしょうか。

しばらく様子を見ましょう。(K)

ほんのりと黄色を帯びて来て、収穫期間近のキンカン。

おいしそうな実がプチプチ生っていますよ。

すでに試食は済んでいて、お味の方は申し分なし(^^♪

しっかり食べて、寒気で縮んだ体に活力を与えたい。

同僚の皆さんにも配って、柳城の新年度を好発進させたいですね(^o^)/ (K)

学生さんがクローバー畑で楽しそうにいていたので、さっそく激写させてもらいました。

「顔が出てもいいですよ~~~(笑)」とカラカラっとした声が飛んできましたが、控えめに写しておきました(^-^;(笑)

四つ葉探しに夢中だったんですね。

嬉しそうに見せてくれました。

「せっかくなので押し花(葉)にして保存したら?」とアドバイスしておきましたが、どうしたでしょうか。

私もその場で偶然見つけたので、彼女らにプレゼントしました。

「必死になるほど見つからないんだよね~~~。」

「うん、うん!」

四つ葉探しには、葉や花をゆったりと観察するくらいの気持ちが大切かも。

そして、自然の感性を磨いた後は、クローバーのウンチクをググってみるもステキですね。

だって、名古屋柳城短期大学のロゴマークは三つ葉ですからね(^o^)/ (K)

今日は季節外れの暖かさ。

最高気温が17℃にまで達しました。

花壇をブラブラ観察するには絶好でした(^^♪

で、数は少ないですが、サルビア(赤)、ガザニア(オレンジ)、シナワスレナグサ(青)がワイルドフラワー畑に咲いていました。

花が少ない時期でので、たとえ一輪だけも、とても目立ってキレイに見えます。

一方、1月に根元から刈り取ったばかりのアメジストセージが、もうこんなに大きくなって花までつけています。普通は秋から咲くんですがね(笑)

結果オーライの生き物の世界。

理屈も大切ですが、愛情を持って観察しながら事実に向き合う。

その経験の積み重ねによって、命と、それを育む「大いなるもの」への畏敬の念が芽生えてくるのかもしれません。(K)

写真は、近道に利用された芝生。

枯れた芝の色が周囲よりも暗かったので、ちょっとつまんでみると、土からはがれてしまいました。つまり、根っこがないということ(;_;)

かわいそうに。

同じ場所を毎日のように踏まれては、雑草のように強い芝クンでも耐えられないでしょうね。

たぶん、春になってもこの部分には緑が戻ってこないでしょう。

さて、この事実を学生さんにどう伝えましょうか。

芝生全体が緑になってから考えます。(K)