学食週間メニュー 4/21~25

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)

カテゴリー:★★総務課 の記事一覧

新入生や在学生、卒業生の皆さんがどれほどのショックを受けたかを、職員の1人としても真剣に受け止め、徹底的に悔い改めるべきだと感じています。

では何を悔い改めるか。

それは「柳城流の保育」を私たちが力いっぱい磨き上げてきたかという点に尽きます。

写真の絵画を飾りながら、私はそう強く感じました。

この絵は、福音書に登場する一場面を示すものではなく、イエス・キリストの次の二つの言葉をモチーフにして描かれていると想像できます。

①「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。」(マルコ10:14)

②「わたしの名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は、わたしを受け入れるのである。」(マタイ18:5)

イエスの時代、子どもは、大人の社会からは、何の価値もない邪魔者として軽視されていました。

でも、イエスは①で、子どもも含めた、そんな軽視された人々のために神の国(=天国)は用意されていると語ったのです。さらに、②では、軽視された人々を大切にするとイエスに誓った者は、イエスを信じる者であり、その人々には天国が約束されると、イエスは語るのです。

このどちらも、当時(約2000年前)の社会的弱者にとっては涙が出る程の福音(=良き知らせ)だったはずです。

柳城学院の創設者マーガレット・ヤングは、弱者の側に立つイエスのこの姿勢を受け継いで、名古屋の地に保母養成所と幼稚園を作りました。(詳しくはこちら)

単にキリスト教を広めるために教育施設を作った、というだけの話ではないことが重要です。

「経済成長こそが正義」と言わんばかりの現代において、社会的弱者が大量に「生産」されています。

その荒波の中で子どもたちは大人の都合で「もの」扱いされるという、実に困った世の中で、イエスの言葉は今でも新鮮さをキープしていると言えるでしょう。

私たち柳城は、「国の設置基準を満たした、単なる保育士養成施設ではない」という自覚を胸に、徹底的に悔い改めて、組織を刷新し、集団よりも個人のチカラに頼り、そして授業の質をより一層高めながら、イエスの弱者重視の立場を自らが襟を正して実現しなくてはなりません。

そして、近い将来、花がいっぱい咲く構内に、イエス・キリストとマーガレット・ヤングを、自信を持って迎えられるよう、イエス・キリストの御名によって願います。アーメン (K)

毎年決まった時期に咲きだす花たち。

その坦々とした繰り返しによって、植物の繁栄は約束されています。

その生殖の営みが、私たちの遺伝子にも保存されているのなら、人類の繁栄も盤石。

でも実際は、少子化の波にアップアップしているのが日本の現状です。

その波を受けてか、本学も学生募集に苦労しています💦

かつて日本はエコノミック・アニマルと揶揄されていましたが、今や、それは経済大国すべてに通用する蔑称かもしれません。

大人の生活が経済活動の奴隷になっているのです。

花を眺めることが、子どもの生理(体や心の状態)を無視した「大人の都合」を顧みるきっかけになるといいなと思います。(K)

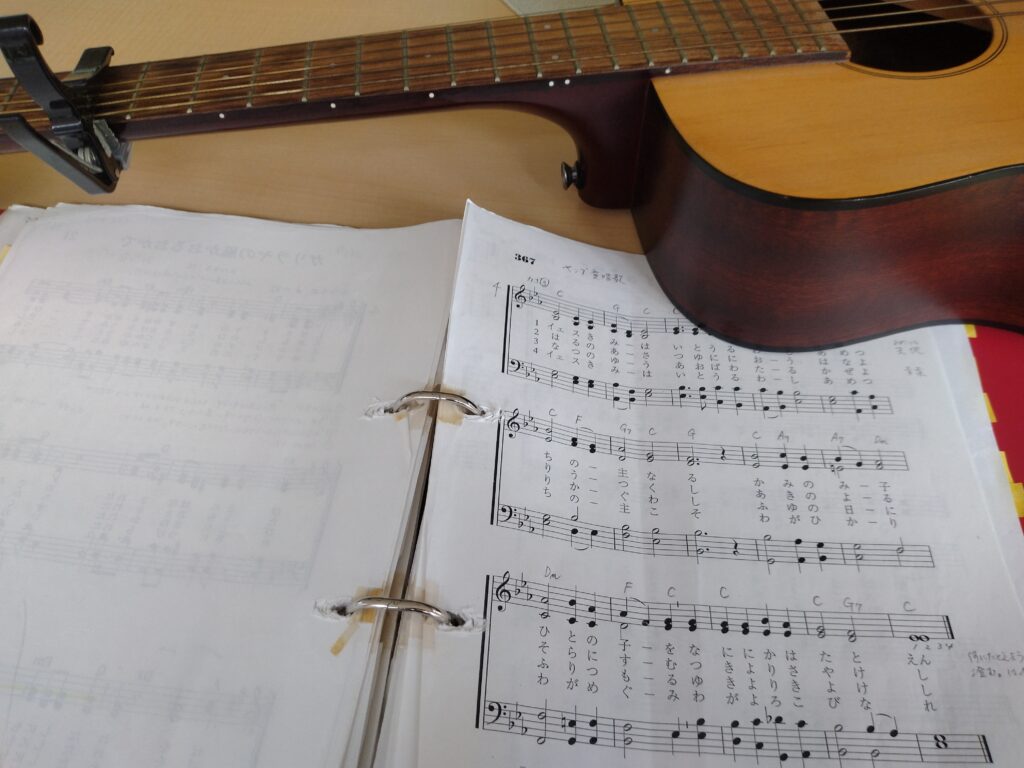

キリスト教センターの「朝の祈り」が今も休止中ですが、私は「ギターで聖歌を歌う会」というカタチで勝手に一人で続けてきました。

勤務時間外の朝の8:40から10分。祈りに代えて聖歌を歌うのです。

さっさとやれば、5、6曲は歌えるので、この10分間の満足度は大変高いです。

私がギター伴奏できる曲には限りがあるので、大体30曲くらいをローテで回していました。

その中でも歌う回数が特に多かったのは、柳城学院創設者マーガレット・ヤングの愛唱歌と言われる367番「イェスきみはいとうるわし」と476番「暗闇行くときには」でした。

聖歌367番「イエスきみは いとうるわし」

1.イェスきみは いとうるわし 天地の主なる

神のみ子 人の子を 何にかはたとえん

2.春の朝 露(つゆ)ににおう 花より美し

秋の夜 空に澄(す)む 月よりさやけし

3.夏の夕 青葉(あおば)わたる 風よりかぐわし

冬の日に 降りつもる 雪よりきよけし

4.イェスきみは いとうるわし 天地の主こそ

わが光 わが恵み わが喜びなれ

これは、比類なきイエス・キリストを讃える聖歌です。

歌詞の中で自然物を比較対象にしているのは、イエスがたとえ話の中でそれらを頻繁に用いたからだと想像します。確かにイエスは、自然の恵みに感謝し、自然相手に労働をする人々のつらい気持ちを理解しようとする方でした。

【マタイによる福音書6:30-31】 今日は生えていて、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる。まして、あなたがたにはなおさらのことではないか、信仰の薄い者たちよ。だから、『何を食べようか』『何を飲もうか』『何を着ようか』と言って、思い悩むな。

このようなイエスをこよなく愛し切ったマーガレット・ヤングです。

彼女は保育活動のために園庭を大切にされました。

この367番が彼女の愛唱歌であるのも、うなずける話だと思います。

朝の小さな祈りが、柳城の将来を支える礎になることを期待したいです。(K)

だいぶ昔のことですが、ウチの附属幼稚園を訪れた際、玄関の隅っこにクモの巣がはっていたので、「きれいな園舎に子どもたちは集まる」などと偉そうなことを言って、その園長さんを困らせたことがありました。

今から思うと、保育現場の実態を何も知らないくせに、何と傲慢だったかと自分を恥じていますが、当時は園児さん募集に大変ご苦労されていました。でも、彼女の献身的な働きが、10年以上も経て今、新しい園長さんの時代で実っているのです。

さて、今の総務課事務室はどうでしょうか。

さすがにクモの巣はありませんが(笑)

本学には、保育施設や幼稚園、高校中学、地域や役所関係の皆さんなど、さまざまは方々が来校されます。

だから、玄関や校庭はもちろん、事務室や研究室に至るまで、たとえそれが老朽化した施設であっても、小奇麗にだけはしておく必要があると思っています。

というか、私はこれこそが広報活動の一丁目一番地だと確信しています。

だから、写真の矢印の部分にあるわずかな凹みは、大学としては非常に恥ずかしいし、変に疑われるかもしれないので、大至急修理してもらうよう依頼をかけているところなんです(*^^)v (K)

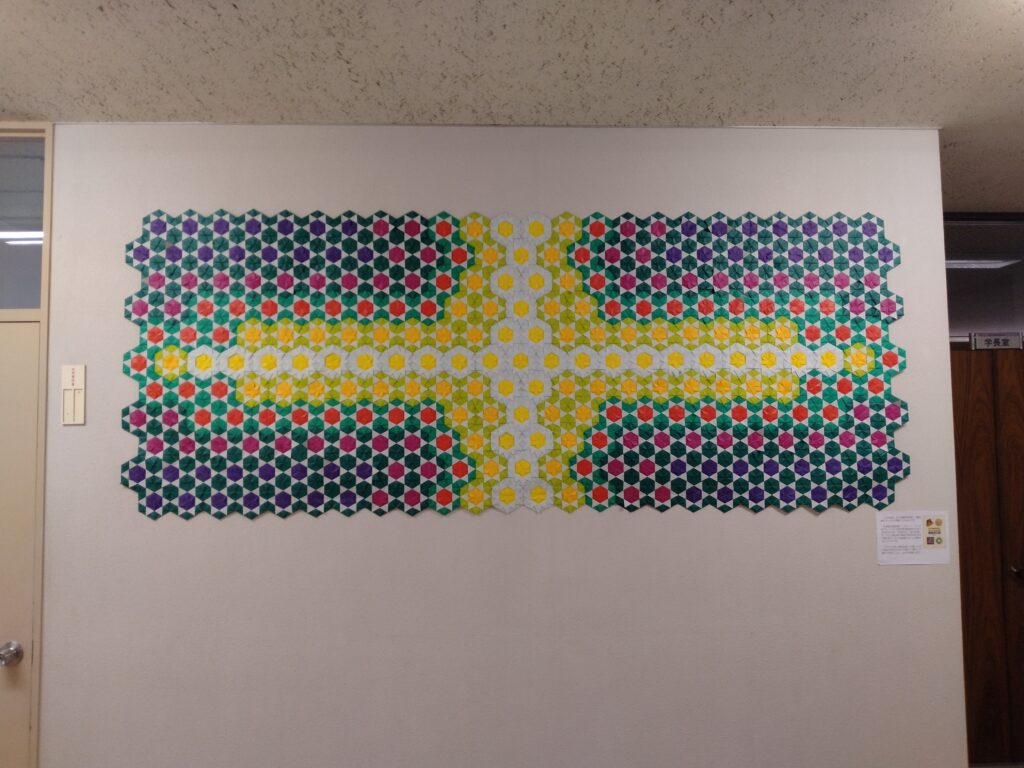

ココに「とりあえず」掲示してから、もう5年も経つのか~と思うと嬉しいです。

このエリアは学院の中枢に当たり、会議室もあるから、学生さんよりも教職員が多く通り過ぎる場所です。

※こんな所に掲示した経緯は、こちら。

保育系らしくてチャラくもない。それに、時間をかけて作られてある。

伝統ある柳城の精神を示すにふさわしい、第一級の折り紙アートではないかと今でも自負しています。(人からそう言われたことは一度もありませんが(笑)💦)

教育機関での掲示物は、どうしても学生や生徒さんの創作物がメインとなりますが、全員の作品を掲示するのが今のご時世。

だから、指導者の意図が分からない見る側が「これでも大学レベル?」と思ってしまう作品が登場することもある。

大学間の競争が激しい今、掲示物をもって自校をアピールすることは重要な広報戦略ですから、慎重に行きたいと思います。

要するに、本学を訪れる高校の教員や幼稚園関係者の皆さんたちの目を常に意識するということです。(K)

ポンと咲いたチューリップは、実に存在感があります。

でも。

球根1つで60円ほどですが、花は1週間くらいしかもたないので、隣に咲くパンジーが1株100円で半年くらいは咲き続けるのと比べると、実に費用対効果が悪いです(笑)

いきなりお金の話をしては、花を楽しむ気分も吹き飛びますかね(*_*;

花と付き合うようになると、金銭感覚が進化します。

つまり。

一株100円どころか、500円もする高額な苗を買うのは勇気が要りますが、たとえば500円のペチュニアで半年以上(時には数年)も癒されるならば、こんな安い買い物はありません。

同じ500円の牛丼一杯なら、たったの10分で完食です(笑)

「比較する対象を間違えている」とお叱りを受けそうですね。

それに、花を育てるには、肥料とかの園芸資材に追加の費用が発生します。

それでも。

私は、花のおかげで、こんなショートメッセージが書けるようになったことに感謝しています。(K)

2024/10 撮影

近隣の保育園さんから「柳城の構内でお散歩できませんか?」という問い合わせが来ています。

今後、こういった要望が増えるような気がしています。

というのも、ご存じのとおり、2歳以上児がいる保育所では、以前は、園庭の設置が義務付けられていましたが、2001年の規制緩和によって、近所に適当な公園がある場合には、園庭は不要ということになったからです。

確かに最近は、小さい子どもたちが集団で道を歩く姿をよく見かけますね。

園庭が無ければ(あっても小さければ)、公園を求めて移動するしかない。

仮に園庭があっても、外に出歩く習慣が社会に広がると、それに引きずられるということもあるでしょう。

たいへんな時代です。

これからもますます「保育の柳城」は外から試されることになるでしょう。

日常の教育活動や施設整備が、そのまま地域に役立てば、無理なくクリアできるはずです。(K)

本学4号館を新築(2013年3月竣工)する時に私が業務担当になったのがきっかけで、表札のデザインも試みました。

これが、名古屋柳城女子大学新設に向けて実施されたキャンパス整備計画でも取り上げられ、現在、全ての棟の表札に採用されています。

アルミの金属色(銀)以外の4色(白、赤、紫、緑)は、本学が関わっている日本聖公会の祭色(礼拝等で用いる色、つまり祭壇を飾る布や聖職者が身に付ける衣装の色)が根拠になっています。

※詳しくはこちらの資料をご覧ください。

デザインとしては、色の境界に十字架を持って来たというだけのシンプルなものですが、遠くからでも十字架が目立つので、狙い通りの出来栄えです。

さらに全ての部屋の表札にも同じデザインを使っているから、学校内にある十字架の数だけで言うと、ひょっとすると日本一かも💦(笑)

キリスト教系学校によく見られるような野外にそびえ立つ十字架は、本学にはありません。

ですが、ミッションスクールの魂は柳城にも残っているはずですので、私は、以上のように表札にこだわってきました。

なお、絵画と一緒に出てきた十字架(イエス・キリスト像付き)も、先日、本学院の中枢に当たる部屋の近くに掲げておきました(写真左)

柳城学院が、いつも創設者マーガレット・ヤングとつながっている証しの一つになれば嬉しいです。(K)

柳城の伝統として、卒業式のプログラムに「卒業生による聖歌」という項目があります。

私が宗教委員会に関わるようになった10年以上前にも、もちろんありましたが、私はふと「ならば、それに応えて教職員による聖歌も必要じゃん」とひらめきました。

この思いが見事に実って、現在も私が選曲した次の聖歌が歌い継がれています。

聖歌集のカテゴリー「キリスト者の生活」の中の「希望」に入っている歌です。

●聖歌476番「暗闇 行くときには」(日本聖公会聖歌集)

原詩:In a world people walk in Darkness ロバート・ウィリス Robert Willis (1947-)

作曲:リチャード・シェパード Richard Shephard (1949-)

1.暗闇 行くときには 主イエスが示された

輝く星をもとめ 光りに顔むけよう

光は闇を照らし 昼は夜をつつむ

とりまく影をぬぐいて 光を仰ぎ見よう

2.救いのない苦しみ 行く手をふさぐとも

主のみ手に支えられ 光 もとめ歩もう

光は闇を照らし 昼は夜をつつむ

とりまく影をぬぐいて 光を仰ぎ見よう

3.悲しみは喜びに 争いに平和を

死の中には命を さあ 光を灯そう

光は闇を照らし 昼は夜をつつむ

とりまく影をぬぐいて 光を仰ぎ見よう

「暗い、闇、影、死、夜」などという、およそ卒業式にふさわしいとは言えない言葉のオンパレードに、眉をひそめてしまう人もいるかも💦

でも、巣立っていく柳城には、これから対峙することになる社会の荒波という「闇」に向かって、どうか光で応えて欲しいという願いが、この聖歌には込められています。

もちろん、これを歌う私たち教職員の側も受け止めるべきテーマです。

今の社会は貧富の格差だけではなしに、知性の格差が極端に広がりつつあります。

ですので、ちょっと気を許すとチャラい世界に真っ逆さまで、過酷な競争社会では生き残っていけません。

聖歌を歌うのも、悔い改めのための大切な祈りの機会なのです。(K)

階段下倉庫に長年眠っている絵画に光を当てようと奮い立ったのは良かったんですが、10点も出てきて暗雲が立ち込めました💦

そのうち1点は木製額縁の四隅が外れた状態で出てきたもんだから、コーナー金具とビスで修復して、かなりの時間を使いました。

さらに、水拭き中にガラスを1枚割ってしまい、これも痛かった。

スペアーとして出てきた額縁を解体して、PET板をガラス板の代替えにしました。

そしてすべてが整ったところで、1号館の内壁への壁掛け作業に移ったのですが、既設のフックは5つだけだったので、残りの5枚分用に新しいフックを設置しました。

これも大変で、特にコンクリートの壁にドライバドリルで穴を開けるのは実にシンドかったです。

こうして、長年お蔵入りしてた絵画は蘇りました。

気分は爽快でも、もっと早く手を付けるべきだったと、実は悔いています。

特に、キリスト教を題材にした5点の絵画は。

特に下の絵画(子どもと戯れるイエス・キリスト)は柳城学院のミッションでありビジョンなので貴重でした。

学内に何を飾るか。

学校の将来はこれで決まると、私は確信しています。

飾られたものから、人はその学校の価値やグレードを判断するからです。(K)

「3度目の正直」のつもりで植えたジンチョウゲが香りまくっています。

鼻を突きさすドライな香水の香りという表現しか私には思いつきませんが💦

植えてから2年。

ここまでくれば大丈夫でしょう。

これで柳城には四大香木がそろいました。

春のジンチョウゲ、夏のクチナシ、秋のキンモクセイそして冬のロウバイ。

かなり嬉しいっす(*^^)v

柳城の発展と共に大きく成長して欲しいです。

そして季節を告げる香りを思いっきり放って、柳城を祝福してください。(K)

この木との付き合いも5年になるのかと、過去の記事の大切さをあらためて感じています。

「柳城にもこんなに輝いた時期があったんだ。」

ブログの良さはここにあります。

「出しっぱなしで後は知らん」というSNSとはわけが違います。

「過去に目を閉ざす者は、現在にも盲目となる」(ドイツ、ワイツゼッカー元大統領)

「過去のことは過去のことだといって片付けてしまえば、それによって、我々は未来をも放棄してしまうことになる。」(イギリス、チャーチル元首相)

名言を大げさに引いてきましたが💦 こういう過去へのコダワリを失うと、確かに人は堕落していくものです。

忘れたい過去もありましょうが、でも、その過去の総括だけはしておかないと、進歩はあり得ません。

満開のサクランボが、柳城を振り返るきっかけになるといいな~。(K)

柳城のクリスマスローズが咲き誇るようになり、イースター(復活祭、今年は4/20)が近いことを告げています。

こんなタイトルにすると「クリスマスなのにイースター?」と不思議がられると思いますが、その理由はこちらで。

日本ではイースターは、たぶん絶対に流行らん(つまり商業路線には乗らない)はずだから、この不思議さは、世間では問題にならないでしょうね。

確かに、「イエスが十字架で殺されたのに、ちゃんと蘇ってくれて、チョー嬉しい」などという記念日が日本で流行るはずはない💦

でもそのうちに、商魂たくましい人たちがイースターエッグにヒントを得て「卵キャンペーン」にすり替えるかもね。

そこまで日本の民度が下がることが無いように、私は一生懸命祈ります(笑) (K)

気付いた時には超えていました(*^^)v

感謝です。

この記事で1526個目となり、2017/5/1から始めたブログですから、単純に日割り計算すると1.9日で1記事書いたことになり、園芸関係だけだと2.4日で1記事。

この数字が多いか少ないかは分かりませんが、書き手の気持ちが込められた記事が多く、文章の量も適当だし、まあ、ブログとしては出来が良い方ではないかなと自賛しています💦

ブログの良いところは検索して過去をキチンと振り返れる、つまり歴史を積み上げられる点です。

出しっぱなしのSNSとは、ここが決定的な差ですね。

例えば、ニュース解説者が勝手な意見や感想を言いっ放しするだけで、それが間違っていたかどうかをチェックされないままギャラを稼ぐといった軽薄な感じではないわけ。

だから、信頼を重んじる教育機関としては、情報発信をブログに頼るのがよろしいかもしれません。

書き手の一人の私としては、過去の記事にリンクを張れる時が一番充実しています。

たとえ、例年同じような内容だったとしても、続けてこれたことに価値を感じるからです。

それは学校への評価と同じ。

続けることで固まっていくのです。

機会が与えられている限り、丁寧に、そして思い入れたっぷりにキーボードをたたき続けます。(K)

背景にある校舎とのバランスが悪くなったので、ダウンサイズしようと思いましたが、結果は素人の思惑通りにはいきませんでした。

と言うのも、剪定業者さんによると、枝を大きく切ると新芽がほとんど残らなくなり、数年は葉の無い状態になってしまうということです。

葉の無いヤナギ?

それではヤナギになりましぇん💦

ということで、今回は樹形を小さくするのではなく、枝の数を減らして(要するに、髪の毛をすくのと同じ)、枯れた枝を切り取ることが行われました。

作業前後の写真を比べると、枝の込み具合が解消されて、全体が軽やかになった感じがします。

もうすでに新芽が出ています。

新緑の季節が楽しみです(^^)/ (K)

毎年恒例の風景です。

柳城の中庭は、冬場、1号館の影に入るために直射日光が全く届きません。

それで、春先になると太陽の高度が上がって、写真のような「光と影」が生まれます。

そのコントラストが余りに鮮明なので、毎年、このブログに載せているわけです。

で、これだけでは記事にならないから(笑)無理やり別の話をくっつけることになります💦

今回はやはり「四大の学生募集停止」。

柳城の一員として私も、受験生さん、学生さん、卒業生さん、そして社会に甚大な迷惑をおかけしたことを悔いています。本当に、皆さん、ごめんなさい(では済まないですが…)。

柳城トップの決断といっても、原因を作ったのは、日常業務を重ねる私たち教職員一人ひとりにもあります。

私は、勇気が出せない自分の無能さを恥じています。

柳城全体が思いっきり悔い改めて、「光」の部分から再スタートが切れるよう、励みます。(K)

【マルコによる福音書】

1:14 ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を宣べ伝えて、

1:15 「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と言われた。

今シーズン、「10年に1度」と叫ばれた2つの寒波が、日本列島の各地に大雪をもたらしました。

名古屋にも少しだけ降りましたが、狭い国土なのに、どうしてこれほどの差が生じるのかと思えるほどの違いです。

日本列島が、海に囲まれた山岳地帯(国土の約7割は山地)で、かつ偏西風の通り道に当たるために、こんな地域差が生まれるのですが、それに地震や火山、台風が加わるから、私たちはとんでもない場所で耐え忍んで生活しているのです。

そんな日本で育つペチュニアも大変ですが、昨年春に植えた柳城のは寒波に耐えてくれました。

お見事(^^)/

霜の影響で葉の色が所々抜けていますが、このまま春の爆咲に向かってまっしぐらとなりましょう。

質素に育つ花々が見事に咲く姿を見ながら思います。

この過酷な国土で身の丈にあった生活設計をしていかないと、私たちは持続可能性を失うことになるかもね。(K)

学食店長のIさんが亡くなられました。

総務課としては大変なショックです。

学食の立ち上げからオープン以降、Iさんには店長さんとして一生懸命勤めていただきました。

彼がいたからこそ、柳城初の学食もうまく軌道に乗ったのだと確信しています。

学食の委託会社の社員さんではありましたが、柳城スタッフの一員と呼んでも差し支えない存在だったんです。

柳城生とも気さくに話をしていました。

学食以外にも、同窓会総会や卒業生の結婚式などのパーティーも受けていただいたんですよ。

昨年くらいからは、学食に飾ってある観葉植物(シュロチク)の世話もしていただいてました。

✝ ✝ ✝

働く時の顔は職人気質という感じで厳しさを漂わせていましたが、根は人懐っこくて話好き。

その笑顔が私たちを癒してくれました。

特に、彼の「ぶっちゃけ」という言葉が私は好きでした。

本音の話をする前の彼の枕詞です。

私たちは本音の話をしょっちゅうしてたんですよ(^^♪

良い仕事をする上での最良の潤滑剤ですからね~。

✝ ✝ ✝

今年度の学食が終了した昨年の12/27以来、1月に数回、元気そうな顔を拝見していたので、今回の急な訃報には大変驚きました。

大学から弔電でもと思い、上の許可は得たんですが、何かのご事情があったようで、すでに告別式は終わっていました💦

ですので私たちとしては、このブログでしか弔意を表すことができません。

Iさんの御霊の平安を心よりお祈り申し上げます。

※トップの写真は、最後となってしまった、Iさんのメニューです(20254/2/27のハンバーグ・ランチ)。(K)

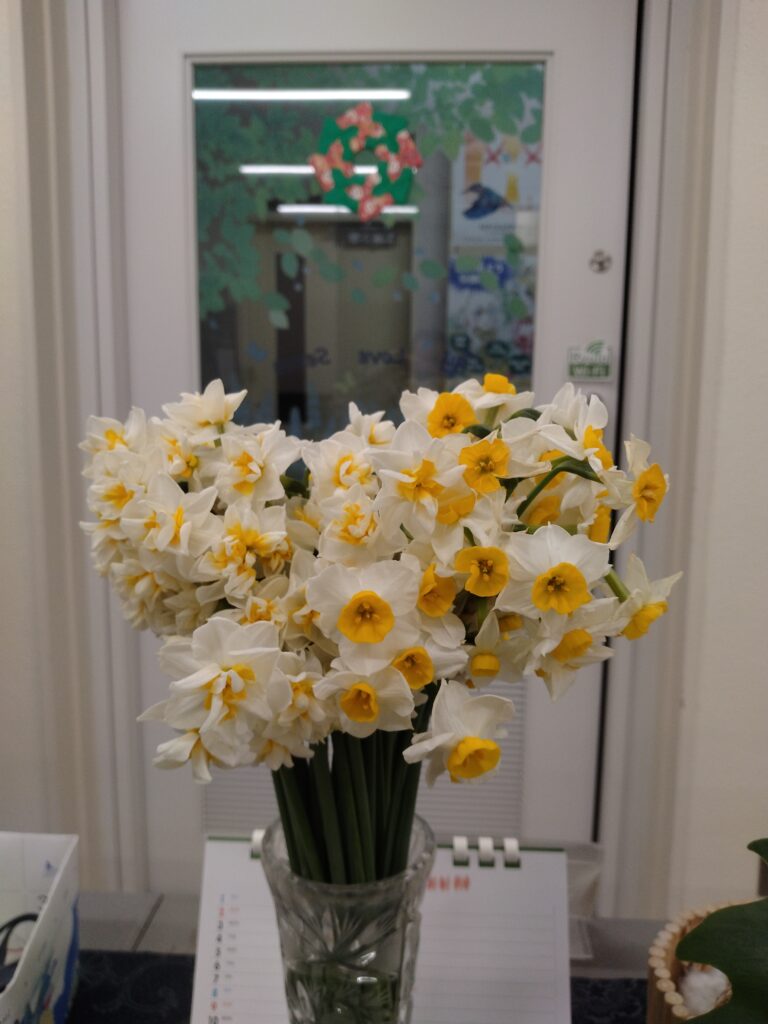

二ホンスイセンが咲き出しています。

部屋に飾ると甘い香りが広がって、ゴージャスで落ち着いた気分になります(^^♪

で、さっそく、総務課の部屋へ。

これで仕事もバキバキはかどればいいけどね。

柳城のスイセン畑は人目の付かない場所にあるので、こうして、せっせと摘まんで生け花にしないともったいないわけ。

生け花としては長持ちする方なので摘み甲斐があるんです。

皆さんの庭にはスイセン咲いてますか?

一緒に、春の香りを楽しみましょ(*^^)v (K)