夕立が欲しい 2021/7/26

梅雨が明けたとたん、日照りが続いて、クローバー畑もこのようにバテ気味です。

このままでは枯れてしまいますから、さっそく水やりが必要ですね。

それに、クローバーが薄くなった場所には必ずイネ科の雑草がはびこるので、これが実に厄介です(>_<)

雑草を抜こうとしてもクローバーが邪魔になる。

だから、抜いても、またすぐに増える。

せっかく全面クローバーを目指して頑張ってきたのに~。

楽しい花壇管理がイライラにならないように、方策を考えます。(K)

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)

カテゴリー:★★総務課 の記事一覧

梅雨が明けたとたん、日照りが続いて、クローバー畑もこのようにバテ気味です。

このままでは枯れてしまいますから、さっそく水やりが必要ですね。

それに、クローバーが薄くなった場所には必ずイネ科の雑草がはびこるので、これが実に厄介です(>_<)

雑草を抜こうとしてもクローバーが邪魔になる。

だから、抜いても、またすぐに増える。

せっかく全面クローバーを目指して頑張ってきたのに~。

楽しい花壇管理がイライラにならないように、方策を考えます。(K)

イチジクの実がおいしそう~。

まだ熟していない青い実に較べると、ひときわモッコリという感じです。

イチジクって、食べ頃になると急に大きくなるんですね。

ネットリとした自然な甘みが、夏の暑さに疲れた体と心を癒してくれます。

そんな一個一個のイチジクは柳城の豊かさを表わしているかも(^^♪と思うと、何となくハッピーな気分にもなれます。

ちなみに、イチジクは聖書にもよく登場する植物です。

その中でも、ルカによる福音書には以下の様なステキな物語が記されています。

新共同訳でどうぞ。

「実のならないいちじくの木」のたとえ

13:6 そして、イエスは次のたとえを話された。「ある人がぶどう園にいちじくの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。

13:7 そこで、園丁に言った。『もう三年もの間、このいちじくの木に実を探しに来ているのに、見つけたためしがない。だから切り倒せ。なぜ、土地をふさがせておくのか。』

13:8 園丁は答えた。『御主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥やしをやってみます。

13:9 そうすれば、来年は実がなるかもしれません。もしそれでもだめなら、切り倒してください。』」

イチジクを食べながら、愛と裁きについて考えてみましょう(^o^)/ (K)

サンビリーバブル君が爆咲してます‼

花は小さくても、れっきとしたヒマワリですから、真夏の花壇に映えますね~(^^♪

一株が700円もしましたが、この勢いで咲き続けてくれれば、結局、安い買い物と言えます。

そうなるよう、追肥と水やりにせっせと励みたいと思います。

ネットによると、枯れた花柄にも趣があるというので、さっそく花瓶にさしてみました。

なるほど‼って感じですね。

ガクの部分を含めると直径5cm程度ですから、ドライフラワーとしてたいへん扱い易いです。

よく見ると黒い部分に種がありません。

普通のヒマワリならあり得ませんが、この品種は花粉も出ず、種も付かないのです(@_@)

だから、子孫作りのためのエネルギーを開花に回すことができて、それで花期が長く保てるという訳です。

どうしても人間の場合と較べたくなりますが、悪趣味でしたね(*_*;(K)

ラベンダー(上)、セージ(左)、ミント(右)

カリカリに乾いたハーブの葉や花を茎から取り除きました。

小さな部屋で行ったので、強烈な甘い香りが息苦しいほどです。

量が多過ぎて、最初は面倒だな~と思いましたが、慣れてくると実に楽しい!(^^)!

もっと作ってみたい気持ちになってきました。

香りのせいで心がリラックスしたのかもね。

生のハーブの色が全く保存できてないので、仕上がりとしてはB級品でしょうが、まあ、香りを楽しむには十分でしょう。

いずれ、廊下にさり気なく吊るして、柳城生さんに香り体験でもしてもらおうかと思っています。

愛を込めて(^^♪ (K)

中庭に引き続き、学食花壇のポーチュラカも更新しました。

元気のないポーチュラカをいくら引っ張っても枯れていくばかり。

苗代はかかりますが、さっさと植え替えて前進します。

中庭とは違って、ここではポーチュラカに再挑戦します。

殺菌剤の力を試すためです(詳しくは、日を改めて報告します)。

ポーチュラカ2株とメランポジューム1株を交互に配列。

キレイに収まりました。

手間がかからず色鮮やかなポーちゃんにはどうしても頑張って欲しい。

4年前の強烈な印象が私をそう駆り立てるのです。(K)

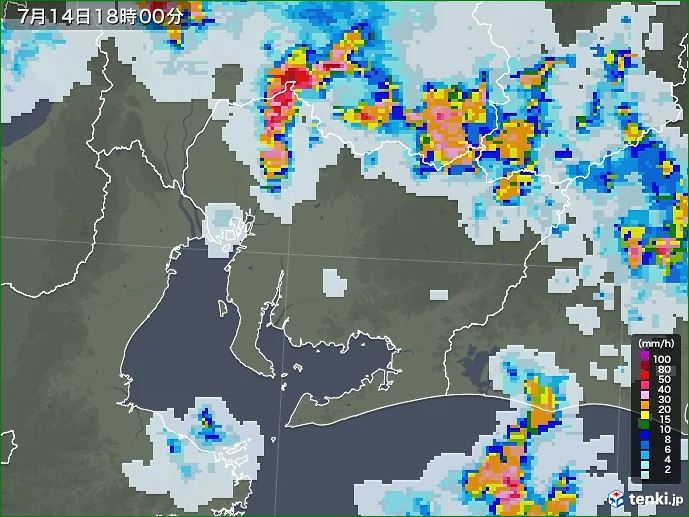

東海地方の梅雨が7/17頃に明けたそうです。

梅雨前線が消滅すると夏空が一気に襲って来ます。

これからはコロナ禍に加えて、熱中症にも気をつけなくてはいけません。

テレビも連日、新型コロナウイルスと熱中症への警戒に躍起気味。

東京オリンピックも21日からゲームがスタートし、23日には開会式です。

コロナ禍で何かと物議をかもす東京オリ・パラですが、とにかく開催を決行して、後は走りながら軌道修正をするというスタンスのようです。賛否両論が噴出するはずです。

幸いにも、コロナによってオリンピックの意義を真剣に考えるチャンスが与えられています。

わたしたちはこの機会を有効に活用できるでしょうか。

さて、そんなこんな状況下でも、柳城の雑草たちはたくましく伸び続けていますよん(笑)

梅雨が明けた今のタイミングで除草剤を撒いてやろうと、今日は朝から気合を入れました。

薬を使うのはもちろん嫌ですがね、校内美化と経費節約のためには覚悟もいります。

それでも、除草中にこんなトロピカルな花に出会うとホッとします。

校舎の南側にひっそりと咲くカンナです。

「ひっそり咲く」などというイメージの植物ではありませんが、いくら体つきが大きくても、人の動線ではない場所に咲いては全く目立ちません。

「情熱」という花言葉を持つカンナをこの場所に植えた遠い先人の思いを想像しながら、写真をせいぜいシッカリと眺めてあげてくださいね!(^^)! (K)

期待したポーチュラカでしたが、気持ちをスッキリ切り替えました。

今までの経験から、これ以上ズルズルと引っ張っても、美しい花壇作りはできないとの判断です。

それでも、ポーちゃんを抜き取って行くうちに怒りみたいな感情が込み上げてきます。

こんな強健な花でもカビに犯される…

こんな美しい花壇がなぜ病気に…

いつも一生懸命管理しているのに…

原因として思い当たるのは一度だけポーちゃんを連作したこと。

キャンパス整備工事の都合で、冬の花の植え付けができなかった時があり、その時は、ポーちゃんを二夏連続で育てたのです。

でも、それだけのことでカビの菌が蔓延するのか。

ひょっとすると購入した苗が菌に犯されていたかも。

まあ、いくら考えても結論はでませんから、今は前に進むしかありません。

結果、キレイに植えられて気分も上々!(^^)!

前列にはメランポジューム、後列にはベゴニアです。

夕方には梅雨末期の雷雨に見舞われて、苗に水がたっぷり与えられました。

やっぱり、神に感謝ですね(^o^)/ (K)

1年前と同じ結果です。

せっかく園芸屋さんにチャンスをもらったのにね。

悔しいです((+_+))

調べると、このオーストラーレという品種はもともと高温過湿に弱いらしいのです。

そもそも梅雨の時期が乗り越えられないのか、それとも、柳城の花壇の排水性が悪いのか。

だんたんと原因が絞られてきます。

それにしても、花壇にポッコリと穴が開いたような見事な(笑)枯れっぷり。

その枯れるスピードも尋常ではなくて、「次の日には枯れていた」みたいな感じです。

それでも、今のところ全滅ではないので、希望を持って見守っていきましょう。

失敗の体験は貴重な財産ですから!(^^)! (K)

3年前から始まった異変が、今年も中庭を襲いました。

6号館の花壇とは大違いです。

中庭のポーチュラカは全滅状態です(*_*;

今年は、植え付け前に、連作障害を軽減させる資材を投入したのですが、結果は出ませんでした。

この資材。

有用な菌を土壌に投入して、病原菌の密度を下げるという作戦だったのですが、残念でした。

あらためてネットで調べると、ヒット数は少ないですが、有益な情報に出会えました。

「東京都八王子市において, ポーチュラカに立枯れ性の病害が発生した。病原菌は Rhizoctonia solani と同定され, 菌糸融合群はAG-4で, 培養型はIII A型であった。R. solani によるポーチュラカの病害は本邦未記録であるため, 病名を立枯病 (stem and root rot) と提案した。また, トルクロホスメチル水和剤, フルトラニル水和剤, PCNB水和剤, TPNフロアブル剤の土壌灌注はいずれも本病に対し高い防除効果を示した。」(J-STAGEより)

これによると、要するに「カビ」に犯されてポーちゃんは枯れてしまったということです。

始めのうちは調子が良かっただけに、実にかわいそうなことをしました。

この病気は急に襲ってくるので、こちらとしてもショックが大きいのです。

2021/6/12

不思議なことに前作のパンジーには全然影響がありません。

ポーちゃんはRhizoctonia solaniにはめっぽう弱いんですね。

さてと…。

原因の候補が一つ分かったところで、来年に向けて明るく(笑)対策を立てましょう。 (K)

枯れたかなと思わせておいて、半年後にはこの様に元通りに。

花は精巧な機械みたいだし、葉はザラザラして強健そう。

だから…、

ランタナ君はハードボイルド植物と言っても良いかもね(笑)

感情的に揺れることが少なくて、結果が全て!みたいなんだけど、いざという時だけはコッソリと愛を奏でるという感じ。

いいわあ~、こんな古臭い世界(^-^;

でも、柳城には合わないかもね(笑) (K)

梅雨の最中、何となく湿っぽい花壇にあって、ひとり気を吐いているのがポーチュラカです。

その中でも、ポーちゃん一色の6号館花壇は色鮮やか。

狭い場所ですが、溢れんばかりに咲き乱れています。

雑草が茂る余地を残さずに一気に成長するのがポーちゃんの威力です。

背が低いから台風にも強い。

いいことずくめですが、冬を越せないのが唯一の欠点です。

もし、品種改良によって耐寒性の高いポーちゃんが作られたら、日本の花壇の様子は一変するかもしれませんね。(K)

ブルーベリー

ベリーとは日常的には「小さな果実」の総称です。

一番馴染みがあるのはストロベリー(いちご)でしょうね。

本日登場するブルーベリー、ラズベリー、ブラックベリーもそうです。

ブルーベリーは1年半前に植えたもの。

2本が枯れてなくなり、残っている4本も、なかなか丈が伸びず、葉の色も薄いので心配が絶えません。

それでも、プチプチと実を付けてくれました。

5粒だけ口に放り込むと、甘さよりも酸味が響く感じでした。

ラズベリー

ラズベリーは2月に植えたばかり。

植えた時は、こんなしょぼい苗で大丈夫かと心配しましたが、今ではこんなに立派になって実を付けてくれるまでに。

1粒だけでしたが、甘味があって食べ応えのある食感に大満足でした。

ブラックベリー

ラズベリーと一緒に植えたブラックベリーはご覧の通り。

天まで届く勢い(笑)で伸び続けています。

でも、実はまだ付いていませんでした。

健康食材として何かと話題のベリー君たちです。

幼稚園に植えとけば、園児たちが小鳥のように群がって、あっという間に食べ尽くすことでしょうね。

きっと、かわいくて盛り上がるぞ~(笑) (K)

実際は「摘み取り」などという上品さではなくて、「バッサリ刈り取り」というのがまことの姿(笑)

伸び放題だったラベンダー(上)、セージ(左)、ミント(右)の3種を今回は選びました。

甘い香りに包まれながらの極上の作業。

独り占めはもったいないくらいです。

刈った後は乾燥用ネットに収納して、渡り廊下のすみに掛けておきました。

ものすごい量でしょ?

本学には雨と直射日光が防げる軒がないので、止む無くここに。

通行の邪魔にはなりますが、周囲に漂う良い香りで何とかごまかして赦してもらいましょう(^-^;

さらに、田舎っぽい感じにもなりますが、そこも、「保育の柳城らしいね~」と微笑んでもらえると嬉しいです!(^^)! (K)

切り戻し後、約40日で再生した柳城のマーガレット。

今年2回目の(ほぼ)満開という意味で「2番花」としました。

梅雨に入ってからの開花のせいか、何となくネットリした様子でキレに欠けますが、一生懸命に咲いてくれているという勢いが感じられて嬉しい限りですね!(^^)!

四季咲き性のマーガレットなので秋にも咲いてくれるはずです。

ネット検索によると真夏でも咲く株もあるとのことなので、3番花、4番花と秋まで休まずに咲いてくれることに、ちょっとだけ期待しましょう。

でも、欲張りは禁物。

真夏が苦手なマーガレットですから、風通しを良くするような管理に心がけます。(K)

漢字で書くと「浜木綿」。

読める人は少ないかも。もちろん私も(笑)

確か、店の名前で見たような…。

校舎の裏手(南側)を草取り中に激写したのがこれです。

この植物の存在を知るのは、柳城では私だけだと断言できます(笑)

こんな可憐な花がひっそりと咲いているのは実にもったいない‼

昔はこの南側に正門があったので、当時の柳城生は必ず目にしたはずです。

「汚れのない」という花言葉を彼女らに託して植えられたのでしょうか。

残念ですが、今となっては何も分かりません。

フェリーの名前にも使われているようで、別の花言葉の「どこか遠くへ」がその由来だとのこと。

センスが光りますね~~~。

ブログでキチンと記録する重要さを改めて感じました。(K)

サンビリーバブルという商品名のヒマワリ。

「一株で1000輪も咲く」というキャッチコピーが目を引きます。

ちゃんと数えた結果だと信じて、試しに購入してみました(笑)

定植して2週間くらいで開花です‼

小ぶりですが、確かにヒマワリの雰囲気です。

こちらのミニヒマワリと較べてみて下さい。

種がつかないため株のチカラが衰えず、花が次々と咲き続けるという理屈だそうです。

よくまあ、こんな品種を開発できたもんだなと感心してしまいます。

普通サイズのヒマワリは見栄えは良くても、片付けが大変だし、大風が吹くと倒れるしと、なかなか管理が大変で家庭向きとは言えない面が確かにあります。

そんな人々の声に応えての品種改良が、こんなアンビリーバブルなヒマワリを作り上げたんですね。

1000輪目指して、長い旅が始まります(笑)(K)

メランポジュームを植え付けて一息ついていると、さっそくのご訪問(笑)

ツマグロヒョウモンの雄ですね。

このブログにもたびたび登場する人気者です⁉

カメラを近づけてもなかなか逃げないから、よほどお腹を空かせていたのかな?

何となく、植えて良かったなという気分になって、疲れが少し取れた感じ(笑)

「キレイに植えましたね~」という声かけに勝るとも劣らない癒しがここにあります!(^^)! (K)

昨年が順調だったので、今年も植えることにしました。

苗の数を倍に増やしてみましたが、ちょっと欲張りでしたでしょうか?

まあ、何でも経験ですからね、後は神様にお任せしよっ(笑)

株の間に敷いた枯れ葉は土の乾燥防止用。

頭上にそびえるヒペリカムのものです。

見栄えは悪いかもしれませんが、こういう手当が道行く園芸愛好者さんらの心をつかむのです(#^^#)

かわいい花がプチプチと咲き続けるのが特徴のメラちゃん。

本当は花柄摘みをした方が株が長持ちするのですが、数が多過ぎて現実的には不可能なのです。

まあ、葉の成長も早いので、終わった花はそれに覆われてすぐに見えなくなるから、株全体として美観は放って置いても保たれますが。

10月末までの長い付き合いが始まりました。

メラちゃん、よろしくね~~~(^o^)/(K)

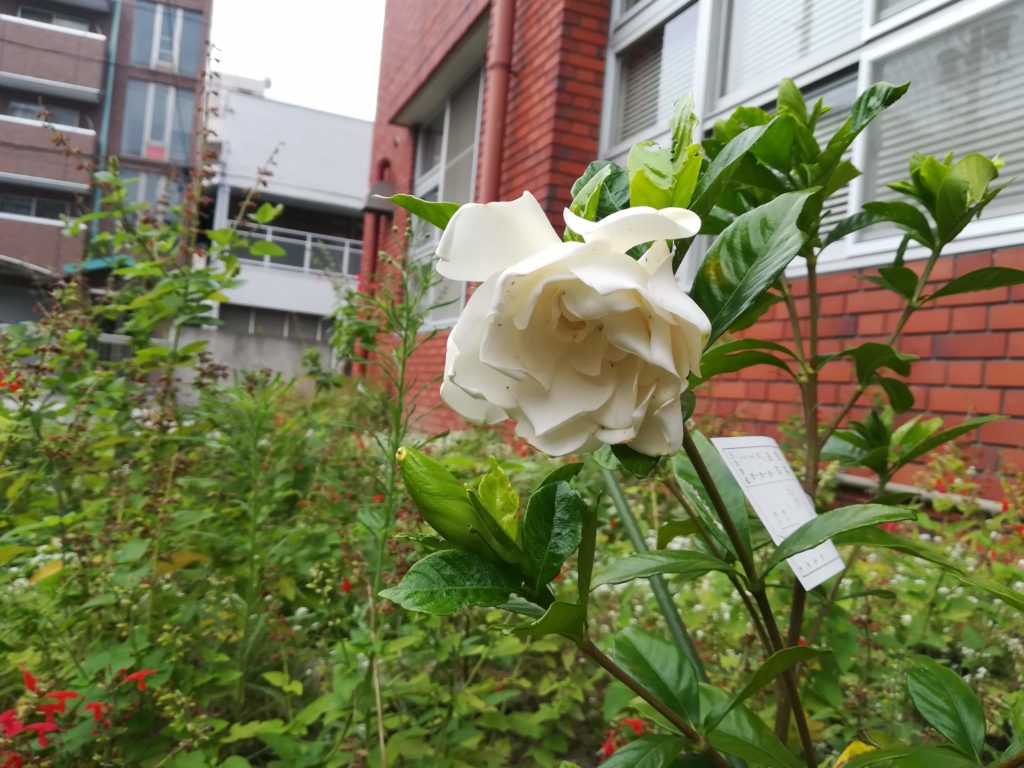

ふらっと1号館東の花壇に寄ってみると、ポンと咲いているではありませんか‼

3月に植えた後、丈がなかなか伸びないので「今年の開花は無理かな」と思っていた矢先のことでした。

さっそく香りに近づいてみると…、その甘い上品さは正にクチナシ。

こんなか細い枝に大きく咲いてくれて、何と健気(けなげ)でしょう!(^^)!

花芽が2つあったので、しばらく楽しめそうです。

大きく成長して、2号館にある先輩と共に、柳城をもっと潤してね~~~(*^_^*) (K)

大学のチカラは教職員スタッフ個人個人の力量で測られます。

これが最も重要な要素です。

個人のチカラがベースにあって、それが束なって、大学としてカラーが形成さるというイメージです。

その際に必要となるのが、全体の方向性です。伝統と言い換えてもいいでしょう。

同じベクトル上に力が集約されれば、その大学は成功したと言えるはずです。

次にそれと同じくらい重要な要素は、文化的なユトリみたいなものです。

ベクトルから少しくらい外れても許容される個人プレーです。

この外れ方がたとえ大きくなろうと、全体の方向性がしっかりしていれば、何の問題は生じません。不平不満も起きないはずです。

さて、のっけから抽象的な話で申し訳ありません_(._.)_

学食に置かれた花飾りの意味を考えながら、あれこれと黙想してみただけです。

柳城にお越しの際には、こういった物言わぬ小物たちのメッセージにもぜひ注目してみて下さいね~!(^^)! (K)